Notation – Form – Material. Anmerkungen zu Roman Haubenstock-Ramatis Komponieren der 1960er Jahre

Das Thema dieses Panels lautet bekanntlich „Arbeit an der Form“. Die Form wurde für die Musik nach 1945 zweifellos zu einem immer drängender werdenden Problem – im Sinne einer Musikgeschichte als Problemgeschichte. Warum? Problemstellungen in der Musik wie in der Kunst überhaupt lassen sich im produktiven Sinne als Infragestellungen ihrer selbst erkennen. Und Form war in der postseriellen Musik nach Überwindung des parametrischen Komponierens seit den 50er Jahren die vermutlich entscheidende Kategorie, die einer Neudefinition bedurfte. Ich möchte mich in diesem Impulsreferat jedoch auf die Komplementärkategorie zum Formbegriff, die Notation, konzentrieren und anhand des Komponisten Roman Haubenstock-Ramati, der die überwiegende Zeit seines Lebens in Wien lebte und arbeitete, einige wesentliche Fragestellungen zum Problem der Notation skizzieren. Form und Notation sind nicht getrennt voneinander zu betrachten – weder in der Neuen Musik im Allgemeinen noch in Haubenstocks Komponieren im Besonderen.

Das Thema dieses Panels lautet bekanntlich „Arbeit an der Form“. Die Form wurde für die Musik nach 1945 zweifellos zu einem immer drängender werdenden Problem – im Sinne einer Musikgeschichte als Problemgeschichte. Warum? Problemstellungen in der Musik wie in der Kunst überhaupt lassen sich im produktiven Sinne als Infragestellungen ihrer selbst erkennen. Und Form war in der postseriellen Musik nach Überwindung des parametrischen Komponierens seit den 50er Jahren die vermutlich entscheidende Kategorie, die einer Neudefinition bedurfte. Ich möchte mich in diesem Impulsreferat jedoch auf die Komplementärkategorie zum Formbegriff, die Notation, konzentrieren und anhand des Komponisten Roman Haubenstock-Ramati, der die überwiegende Zeit seines Lebens in Wien lebte und arbeitete, einige wesentliche Fragestellungen zum Problem der Notation skizzieren. Form und Notation sind nicht getrennt voneinander zu betrachten – weder in der Neuen Musik im Allgemeinen noch in Haubenstocks Komponieren im Besonderen.

Donaueschinger Musiktage 1959: Roman Haubenstock-Ramati organisiert zum ersten Mal überhaupt bei einem bedeutenden Festival eine Ausstellung mit dem Titel „Musikalische Grafik“ und rückt damit ein Thema ins Zentrum dieses internationalen Forums, das von nun an das kompositorische Denken maßgeblich beeinflussen sollte. Haubenstock war seit 1957 in Personalunion Lektor der Universal Edition Wien und Autor dieses Verlags. So zeichnete die Universal Edition offiziell auch für die Ausstellung „Musikalische Grafik“ verantwortlich und konnte diese ganz nebenbei für einige seiner Autoren zugleich als gelungene Werbefläche verwenden. Aber dieser Aspekt ist hier zweitrangig, auch wenn Haubenstock mit Arbeiten von Boulez, Stockhausen, Berio, Bussotti, Kagel, Nilsson und sich selbst vorzugsweise Hausautoren präsentierte. Zugleich zog er aber auch relevante Arbeiten von Cage und Earle Brown heran. Das Ziel dieses ersten Überblicks, dem in späteren Jahren noch erweiterte Ausstellungen folgen sollten, beschreibt Haubenstock im Vorwort des kleinen Katalogs so:

„der komponist […] wird sich zwangsläufig mit dem problem beschäftigen müssen, eine neue grafische darstellung seiner musikalischen gedanken zu finden. aus dem bestreben, ein schärferes bild des wirklichen musikalischen geschehens zu zeichnen, entsteht ein notenbild, das mehr und mehr von der traditionellen form abweicht. entscheidender faktor ist die zeit. an stelle der symbolischen darstellung, derer sich die konventionelle notenschrift bedient, wird in den neuen aufzeichnungen angestrebt, dem ablauf der zeit möglichst adäquat zu folgen. aus der dialektik des subjektiven und objektiven zeitempfindens ergeben sich neue grafisch-musikalische konzeptionen, welche die zwischen stabilität und variabilität oszillierende musik fixieren. diese konzeptionen werden einerseits durch eine neue graphische mise en page repräsentiert, anderseits führen sie in die welt neuer grafischer darstellung musikalischer vorgänge, sowohl mit verwendung der traditionellen notenschrift-symbole als auch in neuer form freier und spontaner zeichnung.“

Hier profitiert der Leser (und Besucher der Ausstellung) ganz deutlich von Haubenstocks Personalunion, indem der Autor des Textes erkennbar die ästhetische Position des Komponisten beschreibt: „aus der dialektik des subjektiven und objektiven zeitempfindens ergeben sich neue grafisch-musikalische konzeptionen, welche die zwischen stabilität und variabilität oszillierende musik fixieren.“ Jedes neue Werk – besonders jedoch die Werke, die zwischen stabilen und variablen, später wird Haubenstock die Termini „dynamisch geschlossen“ respektive „mobil“ verwenden – erfordert so mit Blick auf Kategorien wie Zeit, Raum und Form eine eindringliche Reflexion auf die grafische Darstellung der musikalischen Gedanken selbst.

Haubenstock hat sich von Anbeginn seiner Arbeit als Komponist mit dem Notations-Thema intensiv auseinandergesetzt. Vermutlich hat ihn das Problem der Zeichenhaftigkeit des musikalischen Textes umso mehr beschäftigt, als ihm lange Zeit nicht klar war, ob er Komponist oder bildender Künstler werden sollte. Sein Nachlass vereinigt denn auch neben seinem kompositorischen Schaffen auch diverse bildnerische Arbeiten, von Ölgemälden über Tuschezeichnungen bis hin zu filigranen Bleistift- und Federentwürfen. Jedenfalls hatte Haubenstock, als er sich dann doch Ende der 30er Jahre mit ersten Kompositionen am Konservatorium seiner Heimatstadt Krakau vorstellte, zunächst noch ganz traditionell notiert. Nach der verstärkten Auseinandersetzung mit dem Werk Anton Weberns bei seinem Lehrer Józef Koffler an der Musikakademie Lemberg verschob sich Haubenstocks Perspektive allerdings immer stärker in den Grenzbereich von Musik und Grafik, bis er Ende der 50er Jahre – und also parallel zur Konzeption der Donaueschinger Ausstellung – zu neuen Lösungen gelangte. Seine Ausformulierung einer „dynamisch geschlossenen Form“, zu der ich gleich ausführlicher kommen werde, ist nicht nur Ausdruck dieses Suchens, sondern hat sich in der Folge auch als Terminus im weiten Feld zwischen offener und multipler Form, zwischen geschlossenem Werkkonzept und freier Aleatorik etabliert.

Haubenstock hat sich von Anbeginn seiner Arbeit als Komponist mit dem Notations-Thema intensiv auseinandergesetzt. Vermutlich hat ihn das Problem der Zeichenhaftigkeit des musikalischen Textes umso mehr beschäftigt, als ihm lange Zeit nicht klar war, ob er Komponist oder bildender Künstler werden sollte. Sein Nachlass vereinigt denn auch neben seinem kompositorischen Schaffen auch diverse bildnerische Arbeiten, von Ölgemälden über Tuschezeichnungen bis hin zu filigranen Bleistift- und Federentwürfen. Jedenfalls hatte Haubenstock, als er sich dann doch Ende der 30er Jahre mit ersten Kompositionen am Konservatorium seiner Heimatstadt Krakau vorstellte, zunächst noch ganz traditionell notiert. Nach der verstärkten Auseinandersetzung mit dem Werk Anton Weberns bei seinem Lehrer Józef Koffler an der Musikakademie Lemberg verschob sich Haubenstocks Perspektive allerdings immer stärker in den Grenzbereich von Musik und Grafik, bis er Ende der 50er Jahre – und also parallel zur Konzeption der Donaueschinger Ausstellung – zu neuen Lösungen gelangte. Seine Ausformulierung einer „dynamisch geschlossenen Form“, zu der ich gleich ausführlicher kommen werde, ist nicht nur Ausdruck dieses Suchens, sondern hat sich in der Folge auch als Terminus im weiten Feld zwischen offener und multipler Form, zwischen geschlossenem Werkkonzept und freier Aleatorik etabliert.

Mit der 1958 entstandenen, ebenfalls 1959 in Donaueschingen uraufgeführten Komposition “Petite Musique de Nuit”, einem Mobile für Orchester, verzichtete Haubenstock zum ersten Mal vollständig auf Taktstriche – „dann steht man vor dem Papier wie in der Zeit. Das Papier ist die Zeit“, hat er später einmal diesen Schritt heraus aus der metrischen Strukturierung von Material bezeichnet. Bis Mitte der 60er Jahre arbeitete der Komponist dann sein Konzept der „dynamisch geschlossenen Form“ mit zentralen Stücken wie “Interpolation” für 1–3 Flöten, “Credentials or Think, Think Lucky“ für Stimme und acht Instrumente, “Mobile for Shakespeare” für Stimme und sechs Instrumente (seinem vielleicht bekanntesten Werk) oder dem abendfüllenden Musiktheater “Amerika” (nach Franz Kafka) sowohl praktisch als auch auf theoretischer Ebene aus. Interessanterweise entsteht mit dem Zyklus “Décisions” zur selben Zeit ein Werkkorpus, der bereits einen Schritt weiter geht und als Vorbereitung auf rein grafische Arbeiten wie den Zyklus “Poetics” oder später die aus 25 Farbradierungen bestehende Mappe “Konstellationen” gelesen werden kann. Als Untertitel zu “Décisions” hält der Komponist fest, nachdem er diese Arbeit eigentlich als rein bildnerischen Beitrag verstanden wissen wollte: „Zyklus für unbestimmtes Solo-Instrument/unbestimmte Klangquellen, auch auf Tonband und mit Live-Elektronik ad libitum“ – weniger konkret lässt sich eine Besetzung kaum benennen.

Mitte der 60er Jahre befindet sich Haubenstock ohne Frage auf dem Zenit der öffentlichen Wahrnehmung, erhält Aufträge von allen namhaften Rundfunkanstalten in Deutschland, komponiert ein Musiktheater für die Deutsche Oper Berlin, hat Kontakt und leichten Zugang – auch aufgrund seiner Arbeit als Verlagslektor – zu den damals mächtigen Redakteuren für Neue Musik, seine Werke werden auf den maßgeblichen Festivals gespielt. Schon seit 1956 steht Haubenstock auch im engen Austausch mit den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, die gemeinsam mit den Donaueschinger Musiktagen die wichtigste Institution für die Musik der Gegenwart darstellten. Wie der im Archiv des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD), dem Ausrichter der Ferienkurse, zugängliche Briefwechsel zwischen Haubenstock und den damaligen künstlerischen Leitern der Ferienkurse, Wolfgang Steinecke (bis 1961) und Ernst Thomas (ab 1963), zeigt, ist Haubenstock seit der Uraufführung von “Les Symphonies des Timbres” unter Hermann Scherchens Leitung bei den Kursen 1957 zum engeren Kreis der Komponisten zu rechnen, die Praxis und Diskurs dieses internationalen Forums mitgestalteten. Für den Kursjahrgang 1964 plante Ernst Thomas einen täglich stattfindenden Kongress zu Notationsfragen in der zeitgenössischen Musik, zu dem er auch Haubenstock als Referenten anfragte. Dieser sagte mit Brief vom 24. März 1964 sicherlich auch mit Blick auf die anderen Vortragenden György Ligeti, Earle Brown, Carl Dahlhaus, Christoph Caskel, Aloys Kontarsky und Siegfried Palm seine Teilnahme gerne zu. Hier war Haubenstock gefordert, seine schon vorher in kürzeren Notizen formulierten Gedanken zur musikalischen Notation zum ersten Mal detailliert darzustellen. Sein Vortrag wurde, wie der sich Audio-Archiv vorliegende Mitschnitt samt nachfolgender Diskussion zeigt, durchaus kontrovers aufgenommen. Besonders zu den Ausführungen von Dahlhaus und Ligeti ergab sich eine klar erkennbare Trennlinie zwischen Befürwortern und Skeptikern der Möglichkeiten und Implikationen von musikalischer Grafik. Es lohnt sich, einen Moment bei Ligetis Ausführungen einzuhaken, weil sie deutlich zeigen, welchen Klärungsbedarf es zwischen den Begriffen „Notation“ und „musikalischer Grafik“ gab. Ligeti konzentriert sich in einem ersten begriffsklärenden Abschnitt zur musikalischen Grafik vorwiegend auf die dort explzit werdenden visuellen Konfigurationen an sich, die kein eigenes Zeichensystem ausbildeten, sondern eben schlicht eine Zeichnung seien.

Grundsätzlich sind nach Ligetis Auffassung Notation und musikalische Grafik zwei völlig verschiedene Bereiche, indem er die (traditionelle) Notation als „bedeutungstragendes System“ versteht, das sich über Jahrhunderte ausgeprägt habe, während der musikalischen Grafik als junges Phänomen nicht nur das bedeutungstragende System, sondern auch der Gewöhnungseffekt bei Komponisten, Interpreten und Publikum fehle. Während die musikalische Grafik zum autonomen Bild tendiere, sei die traditionelle Notation immer noch am besten in der Lage, innerhalb der jeweiligen musikalischen Gegebenheiten die relativ einfachsten Lösungen zu generieren – selbst wenn es zu ganz speziellen Zeichen und Typen von Zeichenverknüpfungen kommen könne. Ligeti erkennt das Grundproblem der musikalischen Grafik in folgendem Spannungsverhältnis:

„Musikalische Graphik und musikalische Realisation der Graphik berühren sich nur in wenigen Punkten: an den Stellen, wo die visuellen Konfigurationen klangliche Assoziationen erwecken.“

Der bestehende Konflikt, den auch Haubenstock sicher nicht leugnen würde, lässt sich also wohl in dieser Frage erkennen: Welche Verantwortung kann und will der Komponist an den oder die Interpreten abgeben, wenn er die traditionelle Notation verlässt, um trotzdem aber seine Autorschaft nicht zur Gänze einzubüssen. Die Extreme – „totale musikalische Graphik“ auf der einen, „totales Zeichensystem“ auf der anderen Seite – erfassen sehr wohl das Problem, interessant aber wird es aber erst in den Bereichen zwischen diesen Extremen, wenn sich Zeichensysteme und grafische Elemente beständig überlappen.

Haubenstock hat mit Blick auf das Phänomen zwischen den Extremen in seinen Werkkonzepten klare Antworten formuliert. Gerade das vielfältige Skizzenmaterial, das zu den Stücken dieser ästhetischen Klärungsperiode in der Paul Sacher Stiftung in Basel aufliegt, lässt erkennen, dass Haubenstock das Dilemma, das zwischen Autonomie und Beschränkung besteht, auf dem Wege der Notation zu lösen versuchte – und damit stets auch formale Vorstellungen verbunden hatte. Für Haubenstock war die Verbindung von oder die Entscheidung zwischen Aktions- und Resultatnotation nicht das grundlegende Problem, sondern eher die Frage: Wie und mit welcher Notation schaffe ich musikalischen Zusammenhang – also Form – und wie kann ich als Komponist zugleich den Interpreten in einer Weise in die Entstehung eines Werkes einbinden, bei der die tradierten Hierarchien zwischen Komponist, Dirigent, Interpret und Publikum aufgebrochen werden? In dem ausdifferenzierten Konnex von musikalischer Grafik und formaler Disposition hat Haubenstock – zumindest für einen wesentlichen Teil seines Œuvres – das probate Mittel erkannt, diese Problemstellung zu bearbeiten. Haubenstocks Vortrag auf dem angesprochenen Notationskongress in Darmstadt 1964 geht denn auch näher auf sein Verständnis einer „dynamisch geschlossenen Form“ ein. Zunächst erscheint der Begriff ja wie ein Widerspruch in sich: dynamisch und zugleich geschlossen. Was meint Haubenstock nun damit?

Ähnlich wie Ligeti nähert sich Haubenstock seiner These mittels einer terminologischen Abgrenzung. Da er nicht daran zweifelt, dass musikalische Grafik im Grossen und Ganzen zum Bereich der komponierten Musik zu zählen ist, verwehrt er sich gegen den von einigen Kritikern erhobenen Vorwurf, musikalischer Grafik fehle es an Substanz ähnlich wie der improvisierten Musik. Improvisation – ein natürliches, spontanes, zeitgebundenes Musizieren im „Erregungszustand“ – habe mit Komposition, die „künstlich-überlegt“, zeitungebunden und somit das „Produkt des Denkens“ sei, nichts gemein. Gleichwohl ist die Geschichte der Entwicklung der Musik die Geschichte der Veränderung der musikalischen Notation, weshalb in neuerer Zeit – also vor dem Hintergrund neuer technischer Entwicklungen in den Bereichen der elektronischen und elektroakustischen Musik sowie der Musique concrète – die Korrelation von Auge, Ohr und Mechanismus (Technik) eine immer wichtigere Rolle spiele.

Wenn die überlieferten stabilen Formen, zu denen Haubenstock im Wesentlichen alle fix notierten Partituren und damit alle geschlossenen Formen rechnet, den „gefrorenen Oberflächen“ in der Bildenden Kunst entsprächen und somit ausschließlich einperspektivisch angelegt sind, so definiert der Komponist die mobilen Formen als offene Formen und multiperspektivisch konzipiert, ähnlich den berühmten Mobiles von Alexander Calder (auf die sich Haubenstock denn auch genauso wie Earle Brown mehrfach bezogen hat). Während die klassischen stabilen Formen auf dem Prinzip der Wiederholung und Wiederholbarkeit basieren, verschmilzt Haubenstocks „dynamisch geschlossene Form“ Wiederholung und Variation – „konstante Variation durch konstante Wiederholung“ wird zum Paradigma von Haubenstocks Formbegriff.

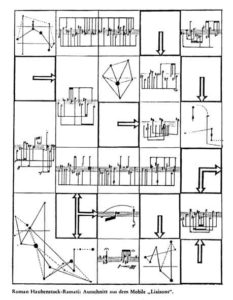

Ich möchte dieses Verfahren an einem frühen Beispiel von Haubenstock kurz erläutern: an “Credentials or Think, Think Lucky“ für Stimme und acht Instrumente aus dem Jahre 1960. Das Werk, das für Cathy Berberian im Auftrag der Donaueschinger Musiktage entstand, nimmt Bezug auf Samuel Becketts Monolog des Lucky aus “Warten auf Godot”. Die Stimme, die der Komponist für die Sängerin ausnotiert hat, ist von acht instrumentalen „Mobiles“ begleitet. Man könnte die Gesamtform von Credentials also auch als ein „Stabile“, das von einem achtstimmigen Mobile begleitet ist, bezeichnen. Die musikalische Ur-Form des Mobiles entsteht, wenn zwei oder mehrere ungleich lange „Zyklen“, das heißt geschlossene, kreisartig wiederkehrende Strukturen, sich gleichzeitig im Umlauf befinden. Ein Zyklus kann als Linie oder als Fläche verstanden und dementsprechend notiert werden. In “Credentials” sind alle Instrumentalmobiles als Flächen notiert: Die viereckigen Flächen werden wie ein Schachbrett in Felder unterteilt. Innerhalb dieser Felder werden einzelne Strukturen oder Teile längerer Strukturen notiert. Die Felder können horizontal, vertikal und diagonal, von oben nach unten, von unten nach oben und vice versa von links nach rechts gelesen werden. Das ergibt 16 Lesarten, also 16 verschiedene Versionen, 16 Interpretationen der als Fläche notierten Mobiles. Werden mehrere oder gar alle Versionen gleichzeitig gespielt, so erfüllt sich Haubenstocks Idee der „dynamisch geschlossenen Form“ geradezu perfekt.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass es Haubenstock nicht darum ging, die traditionelle Notation zu erweitern, um dem Material, von dem er meinte, es könne ohnehin nur noch „entdeckt“, aber nicht mehr „erfunden“ werden, freien Lauf zu lassen, sondern es ging ihm um das originäre Finden und Erfinden neuer Formen. Das Resümee in seinem Darmstädter Vortrag lautete denn auch so:

„Jede neue Komposition bringt also – sowohl vom Material wie von der Form her – neue Notationsprobleme, verursacht immer wieder eine neuerliche Auseinandersetzung zwischen der kompositorischen Idee und der Realisation des Systems und der Technik.“

Dass dieser Satz auch heute noch, fünfzig Jahre nach Haubenstocks Ausstellung über Musikalische Grafik in Donaueschingen viele Komponisten umtreibt und immer noch (und wieder) Aktualität beansprucht, zeigte die Uraufführung von Matthias Spahlingers Orchester-Environment doppelt bejaht am vergangenen Wochenende bei den diesjährigen Donaueschinger Musiktagen. „Orchester-Etüden ohne Dirigent“ nennt Spahlinger seine Komposition, die in ihrer Uraufführungs-Fassung eine Dauer von vier Stunden hatte: Die Partitur umfasst einen Katalog von verschiedenen 24 Spielsituationen, die Besetzung auf der Basis dieser 24 Konzeptpapiere ist zumeist frei. Grosse Abschnitte sind grafisch notiert, ergänzt durch verbale Erläuterungen des Komponisten. Gelegentlich gibt es Vorgaben zu einzelnen Instrumenten, bestimmten Instrumentenfamilien oder Kombinationen von obligat vorgeschriebenen Instrumenten bei sonst freier Beteiligung aller übrigen Musiker. Zudem verwendet Spahlinger – ähnlich wie Haubenstock in vielen seiner Stücke – relative Ein- und Ausschlusskriterien, indem er beispielsweise Dauern, Glissandi, Mikrotöne oder bestimmte Tonlagen vorschreibt, die nur von bestimmten Instrumenten gespielt werden können. Von Konzept zu Konzept ergeben sich so immer andere Farben, Konstellationen und Dichtegrade, von Soli und kammermusikalischen Formationen bis hin zum vollen Tutti. Die Abfolge der Arbeitspapiere ist dabei nur bedingt frei – bei der Uraufführung gab der Komponist selbst die Reihung vor, was freilich seinem konzeptuellen Gedanken ein wenig zu widersprechen schien. Zwar kann mit jedem beliebigen Konzept begonnen werden, doch „Verzweigungen“ am Ende eines jeden geben jeweils drei Möglichkeiten vor, wie die Instrumentalisten die von ihnen zuvor kollektiv geschaffenen Situationen abzuwandeln haben, damit sukzessive Übergänge zu einem der drei anderen Konzepte entstehen. Das ist freilich eine pragmatische Einschränkung, denn jedes Konzept beschreibt ein musikalisches Modell mit irreduziblen Eigenschaften, das durch graduelle Veränderungen prinzipiell in alle anderen 23 Modelle mit entsprechend anderen irreduziblen Eigenschaften verwandelt werden könnte. Hierbei allerdings von begrenzter Aleatorik zu sprechen, ist ähnlich irreführend wie bei Haubenstocks Rahmungen des freien Raumes. Das Geschehen entfaltet sich bei Spahlinger nicht wahllos von einem Punkt zu jedem x-beliebigen anderen, sondern durch die Entscheidung der Musiker, an jeder Schnittstelle jeweils nur in eine von drei möglichen Richtungen zu gehen. Dass es bei Spahlinger dabei weniger um den ironischen Kommentar zum postmodernen Anything goes gehen dürfte, als vielmehr um eine Reflexion auf den Zustand heutigen Komponierens und Interpretierens im Allgemeinen (inklusive der darin verborgenen Abhängigkeiten, Hierarchien etc.), wurde in Donaueschingen selbst in den Momenten deutlich, wenn der Autor Spahlinger hinter seinem Material – einem klug selektierten Fundus der Orchesterliteratur des 20. Jahrhunderts – weit zurücktritt. Auch so kann „kritisches Komponieren“ verstanden werden.

Thomas Schäfer, Mag. Dr. Studium der Musikwissenschaft, deutschen Literatur und Philosophie an der Universität Hamburg und an der Berliner Humboldt-Universität. Direktor des Internationalen Musikinstituts Darmstadt und Leiter der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik. Mitbegründer der „Arbeitsgruppe Exilmusik“. 1998/99 Forschungsprojekt zum „Schulbegriff der Wiener Schule“. Redakteur für Neue Musik beim NDR Hamburg. 2000–07 Dramaturg für Musik der Gegenwart am Wiener Konzerthaus und Kurator „Wien Modern“, „Hörgänge“ und „generator“. 2003–06 Berater der Salzburger Festspiele zu zeitgenössischer Musik. 2008 Forschungsprojekt zu Roman Haubenstock-Ramati in Kooperation mit der Paul Sacher Stiftung Basel. Berater der Münchner Biennale für neues Musiktheater. Publikationen (Auswahl): Modelfall Mahler. Kompositorische Rezeption in zeitgenössischer Musik. München 1999.